Lo que leemos es producto de una época pero es, asimismo, resultado de una sumatoria de elecciones personales. Los libros que tenemos en nuestra mesa de luz, tan cercanos a la cama, o aquellos que guardamos en los estantes de nuestras bibliotecas, los que llevamos en la mochila, los que nos acompañan en nuestros viajes. Hay una anécdota de Borges al respecto: después de una de sus conferencias, un asistente se acerca para pedirle que le recomiende algunas lecturas, a lo que responde que jamás podría hacerlo porque la bibliografía “es algo muy íntimo”. Recorrer esta exhibición es como revisar el cajón de la mesa de luz de una casa prestada y encontrar, en un libro a medio terminar, la pequeña saliente del señalador. Tras abrirlo en esa página, advertimos que la marginalia escrita a mano alzada se apodera del sentido del texto impreso. Así, con cierta impunidad, el espectador se adentra en el universo privado del artista a modo de voyeur para descubrir que, en el fondo, en el corazón de lo más propio, no hay sino apropiación.

Esta tensión entre lo íntimo y lo externo, entre lo propio y lo impropio, no es inherente a la escritura sino que la tragedia de todo ser hablante es la de expresarse en un lenguaje que no le pertenece. Nuestra lengua materna es de un otro que nos antecede y nos excede. Aprender un idioma es también aprender una forma de ver el mundo. Por ejemplo, el interés puesto en el horizonte, en esa línea de tensión donde parece no haber nada arriba ni abajo, dialoga con el sistema occidental de escritura, con su estructura chata de renglón. En el desprecio de los colonizadores por la llanura, continuada por la mirada civilizatoria sarmientina, aburrida de tanta pampa, se impuso en nuestro territorio una grafía sin interés estético. Quien escribe no necesita de ningún otro talento más que el de la abstracción. El texto se aleja de la imagen como una ecuación matemática. Pienso esto en contraste con la caligrafía china, cultura que supo enamorarse de su paisaje. En trazos con pincel y tinta, un poema genera pinturas agitadas como la hierba en el viento.

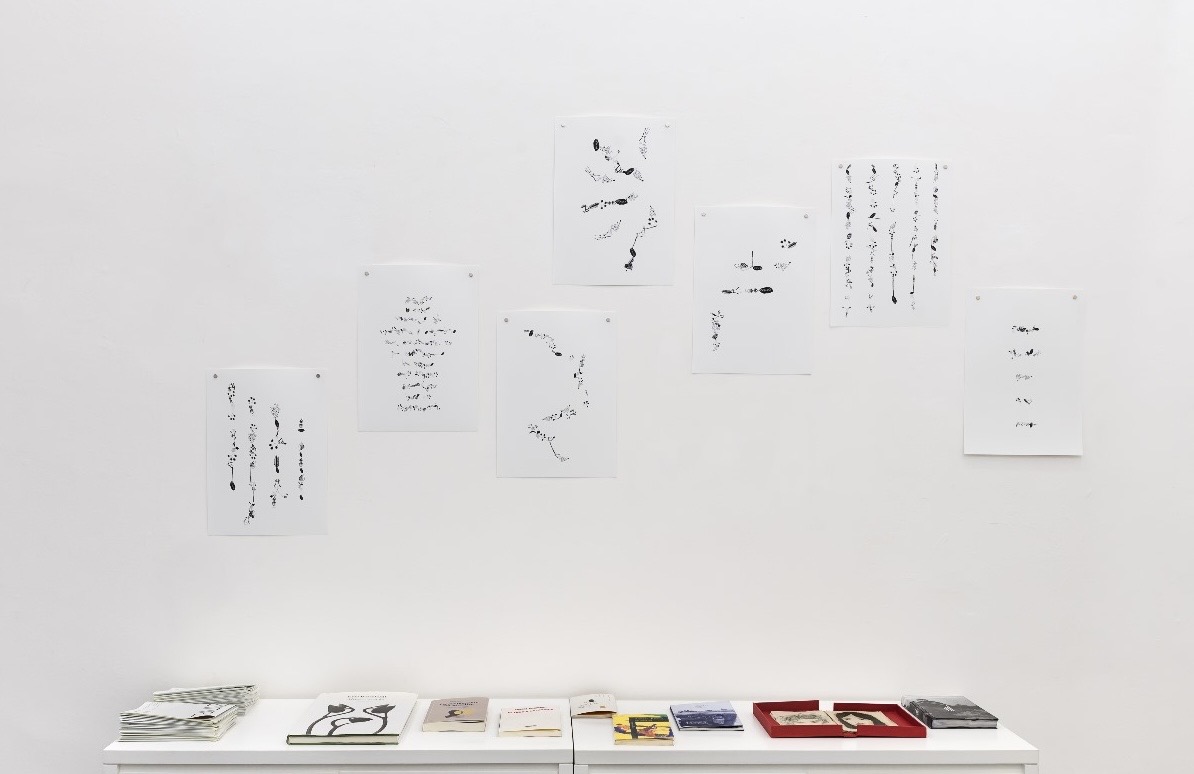

El movimiento de Lucas Di Pascuale sobre el lienzo rescata elementos del paisaje autóctono para fundar una grafía ideogramática. Su eco reverbera hacia otra dimensión completamente diferente a la del original y se inscribe entre líneas. Desde los márgenes de los diferentes discursos, ahonda en lo inconmensurable para envolver el libro subrayado entre pliegues y capas de sentido. Extrae frases alrededor de las cuales dibuja formas derivadas tanto de la vegetación que lo rodea como de fantasías, improvisando un nuevo alfabeto que vacila entre la materialidad y la inteligibilidad. Su bosque idiomático no le hace sombra a la voz del otro sino que deja caer en toda su plenitud sobre éste las hojas del lenguaje puro, apenas un balbuceo, resonancias de lalangue.

Con una mínima intervención, logra lo imposible: trasladar una obra fuera de su tiempo e interrogar así las capacidades significantes del lenguaje. Igual que Pierre Menard cuando emprende la tarea absurda de rescribir El Quijote, crea una obra infinitamente más rica y más compleja que la original. Esto es evidente cuando copia con lápiz las fotografías de plantas del libro de Karl Blossfeldt para luego volverlas a fotografiar, imprimirlas en papel de algodón y enmarcarlas a la manera del fotógrafo, casi a modo de falsificación. Gracias a este gesto, el original como concepto se desvanece o, mejor dicho, se multiplica en un número indefinido, y tal vez infinito, de lenguajes pictóricos que se prolongan remitiéndose los unos a los otros. Cada obra es parte de una serie que continúa y se expande. Es por eso que, en la selección de dibujos colgados en las paredes de la sala, en su dudosa autoría, se intuye un gigantesco laberinto de textos que no tiene fin ni principio, ni externo muro ni secreto centro.